Fui entrevistar o Rui Veloso

Oiço-o desde que me lembro, como quase todos nós. E há relativamente pouco tempo tive a sorte (sorte é palavra pequena para o descrever) de ir conversar com ele para a publicação onde trabalho.

Recebeu a equipa, eu, o Miguel e o João, no seu

estúdio-casa em Vale de Lobos, ali para os lados de Sintra. Estava sozinho e

com alguma pressa. Tinha ensaio marcado com a sua banda. Sagrado.

Mesmo assim, tive tempo,

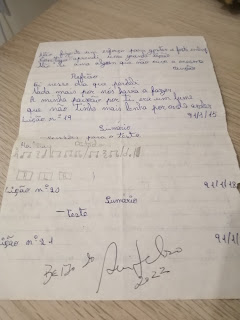

como uma fã esgrouviada das antigas, de pedir-lhe um autógrafo numa velha

canção dele e do Carlos Tê, datada de 1991, tinha eu dez anos, ‘A paixão

(Segundo Nicolau da Viola)’, com erros ortográficos e tudo. Ele olhou e disse:

«Isso já foi há 30 anos! Há tanto tempo!» E decidiu assinar num canto, para

não, imagine-se, (glup), estragar a folha. É esta a humildade e grandeza que

trago da entrevista com o Rui Veloso – além de tudo o que ele disse, é claro.

Da sua honestidade tranquila. De as músicas deixarem de ser dele a partir do

momento em que se tornam nossas.

Essa que ele assinou, A Paixão, é nossa, minha e da Emita. Acalma-a, quando está difícil. E foi também, há muitos anos, era eu uma gaiata de dez anos, precisamente, nossa, minha e do meu pai, a outra única pessoa do mundo que gostava de ouvir-me cantar, em longas tardes no mato quando íamos cortar lenha. Anos mais tarde, também foi nossa, outra música dele, a Não há estrelas no céu, teria eu uns 16 ou 17 anos. E o tio Rui teve «o gozo supremo de a ver nascer», como disse naquela tarde.

O resto de nós só pode agradecer. O facto de ele ouvir os sons e estar disponível para os transformar numa beleza imensa. Ninguém nos ensina a ser velhos. E isso é mesmo uma grande chatice. Mas há formas e formas de por cá andar nesta terra. E de dar ao mundo.

Comentários

Enviar um comentário